Digitaler Leitfaden

⇾ ⇾ ⇾ ⇾

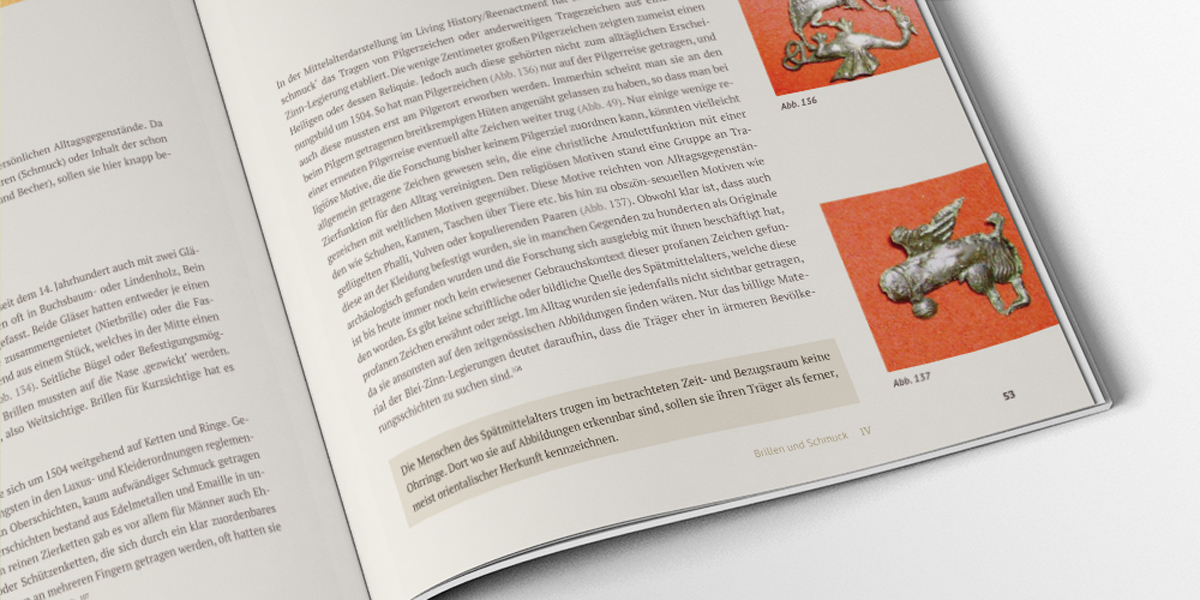

Auf Abbildungen lassen sich Handwerker und einfache Kaufleute durch Attribute oder Tätigkeiten wie Verkaufsvorgänge, Werkzeuge und Arbeitskleidung erkennen.

Bretten war im Spätmittelalter ein recht bekannter und wichtiger Handelsplatz. Neben den Wochenmärkten wurde der Stadt 1492 von PfalzgraMehr...f und Kurfürst Philipp das Recht verliehen, jährlich vier Jahrmärkte abzuhalten. Auf diesen wurden vor allem Tuche, Kleider, landwirtschaftliche Geräte und Nahrungsmittel gehandelt. Neben Brettener Kaufleuten und Händlern fanden auch auswärtige den Weg nach Bretten, um ihre Waren anzubieten. Ebenso wurden Viehmärkte abgehalten.

Die in Bretten um 1504 ansässigen Berufsgruppen sind uns heute nicht mehr umfänglich bekannt, da Zunftordnungen oder Auflistungen erst ab dem späteren Verlauf des 16. Jahrhunderts noch vorhanden sind. Die älteste erhaltene Zunftordnung ist die der Tucher oder Weber und stammt von 1529. Dadurch ist der Spezialisierungsgrad und die Anzahl der Handwerker um 1504 nicht nachvollziehbar, doch prinzipiell können Handwerke angenommen werden, die für den Alltag in der (klein-)städtischen pfalzgräfischen Amtsstadt Bretten unabdingbar waren: Müller (fünf Mühlen sind nachgewiesen auf Brettens Gemarkung), Bäcker, Metzger, Wirte, Krämer, Tucher oder Weber, Färber, Schneider, Hutmacher, Nestler, Gerber, Kürschner, Schuhmacher, Säckler, Sattler, Schmiede, Kupferschmiede oder Keßler, Messerschmiede, Schlosser, Kannengießer, Kübler/Küfer oder Büttner, Wagner, Schreiner, Zimmerleute, Steinmetze, Maurer, Seiler, Korbmacher, Hafner oder Töpfer, Glaser und Maler. Nebenher betrieben viele dieser Handwerker auch noch Landwirtschaft auf den umliegenden Feldern.

Die Brettener Kaufleute und Handwerker waren ihrem Herrn, dem Pfalzgrafen, gegenüber wehrpflichtig und besaßen daher Waffen und Rüstungen. Sie kämpften als städtisches Aufgebot (heute in Bretten als "Stadtwache" bezeichnet) sowohl von den Stadtmauern aus, als auch beim Ausfall am Freitag den 28. Juni 1504. Auch aus Weingarten wurde noch ein Aufgebot von 70 Mann unter Friedrich Hack nach Bretten beordert. Zu diesen und weiteren aus dem näheren Umkreis stammenden Verteidigern kam noch ein "fenlein landvolck auß dem obern reich von Ortemberg [Kr. Offenburg]", deren Hauptmann ein Schneider war (Zitat aus der "Schwarzerdt-Chronik", SCHÄFER, Alfons (Hg.): Urkunden, Rechtsquellen und Chroniken [...] Bretten. 1967. S. 228).

Kleidung & Accessoires

Beide Gruppen trugen quasi die gleiche funktionale und wenig verzierte Kleidung.

Frau (ab ca. 6 J.)

Der Aufbau der Mode um 1500 funktionierte unabhängig von Geschlecht, Alter und gesellschaftlicher Zuordnung immer nach demselben Prinzip: Unterwäsche, Oberbekleidung und bei Bedarf darüber warme oder repräsentative Kleidung.

Ab einem Alter von etwa 6 Jahren trugen Kinder Kleidung, die in SchnittMehr... und Gestaltung der der Erwachsenen entsprach.

Bitte gestaltet die Oberbekleidung immer so eng wie möglich. Dann kommt ihr am ehesten an das damalige Erscheinungsbild heran. Ja, auch die Männer! Wespentaille beim Männerwams war In! Nur Mut! Es lohnt sich!

Es empfiehlt sich, eine eurem Wunsch entsprechende Person aus einer Abbildung unserer Links auszusuchen, deren Kleidung ihr dann in Schnitt und Farben möglichst exakt reproduziert. Ihr könnt dann die Originalvorlage immer zücken, wenn euch jemand danach fragen sollte! ;) Aber beachtet: wer wird in welchem Kontext dargestellt!

Nähte waren in der Regel zumindest außen nicht sichtbar! Bitte näht die Futterstoffe immer von Hand ein. Alle unsichtbaren Nähte könnt ihr auch mit der Maschine machen, wer von Hand nähen möchte, dem empfehlen wir die Nutzung von stabilem Leinengarn.

Verschlüsse (Grundausstattung)

Zum Schliessen der Kleidung sowie zur Verbindung von Wams und Hose wurden häufig Nestelschnüre verwendet. Sie waren einfarbig, kordel- oder bandartig aus (Seiden-)Fäden geknüpft oder aus sämisch gegerbtem Leder geschnitten. Um das Einfädeln zu erleichtern und ein Aufspleißen zu verhindern waren an bMehr...eiden Enden kleine Buntmetallhülsen aufgequetscht (ähnlich wie heute die Plastikhülsen an Schnürsenkeln).

Die Nestelbänder wurden mittels Fingerschlaufentechnik gefertigt oder geflochten. Dünteln/Fingerhäkeln ist um 1504 eine noch unbekannte Technik.

Um 1504 sieht man häufig auch Metallverschlüsse an der Kleidung, dies besonders gut auf Portraits. Natürlich hängen die Ausfürung und die Wahl des Materials von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Grundsätzlich ist die Mode um 1504 knackig eng, hierfür eigenen sich Haken und Ösen aus Buntmetall sehr gut, die auch archäologisch gut nachgewiesen sind.

Weiterhin gab es auch Knöpfe, wenn auch diese um 1504 nicht mehr ganz so häufig waren, wie in vorherigen Zeiten. Diese waren aus Stoff gefertigt. Sie wurden allerdings nicht (wie heute) etwa 1 oder 2 cm neben die Kante auf die Kleidung genäht, sondern 90° verdreht direkt an die Kante angesetzt (also quasi in Verlängerung des Stoffes).